01 工匠之師“崗育復合體”內涵

黨的二十次全國代表大會報告提出,將大國工匠、高技能人才列為國家戰略人才,培養工匠人才是職業院校核心使命。職業院校應關切行業技能人才需求和產品質量期待,抓住師徒傳承、實踐養成、競賽練成等職業教育關鍵要素,著眼工匠之師教師崗位勝任力,改革專業教師培育機制,構建工匠之師“崗育復合體”,精心培育工匠之師隊伍,為學生成長、行業能工巧匠甚至大國工匠培育奠定堅實基礎。

1.工匠之師“崗育復合體”的內涵

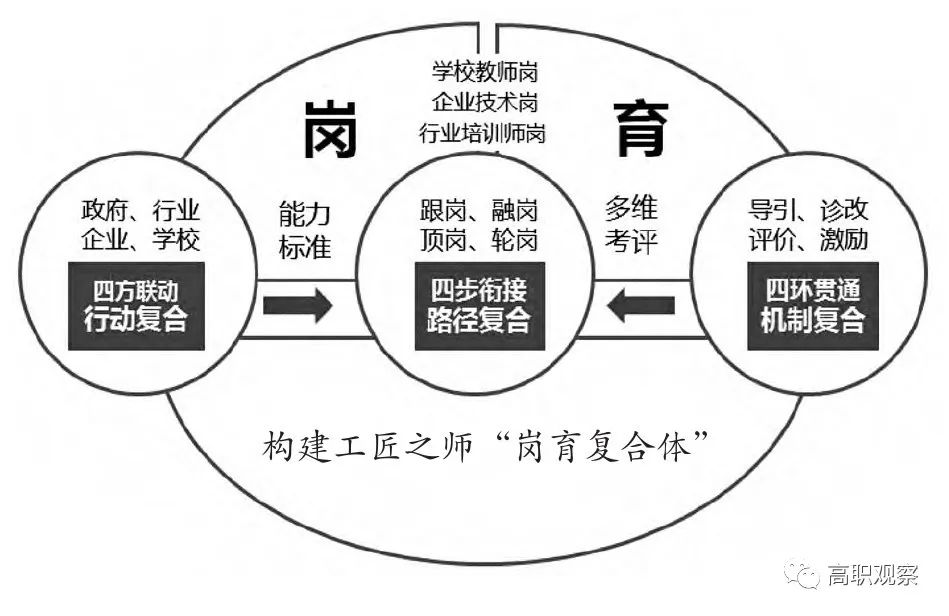

“崗育復合體”的“崗育”有兩層含義。就培育過程而論,意味著專業教師在學校教師崗、企業技術崗、行業培訓師崗三個崗位,經歷跟崗訓練、融崗鍛煉、頂崗實踐、多崗輪換;就培育成果而論,意味著專業教師經過多崗復合培育,形成高尚職業道德品格,具備深厚專業理論、扎實行業技能、卓越教育教學能力,獲得多崗位勝任能力,最終成長為企業技師、學校教師和行業培訓師“三師合一”的工匠之師。“崗育復合體”的“復合體”體現工匠之師培育的三重含義:一是“政、行、企、校”四方聯動的“崗育”標準制定、執行的行動復合;二是“跟崗+融崗+頂崗+輪崗”的“崗育”路徑復合;三是導引、診改、評價、激勵的“崗育”立體多維考評復合,如圖1所示。“崗育復合體”是崗位勝任能力視角下對于職業院校專業教師培養過程的設計、建構及實踐,即以培育“三師合一”的行業工匠之師為“崗育”目標,以“錘煉職業品格、提升職業能力、實現職業發展、增進職業貢獻”為“崗育”導向,通過行動、路徑及考評復合,使專業教師完成“新手、熟手、能手、骨干、專家”進階,成為能勝任三重崗位的工匠之師。工匠之師“崗育復合體”的體系設計凸顯三大特色。一是體系契合行業全產業鏈人才需求對專業教師的能力要求,通過構建“崗育復合體”培養工匠之師,具有鮮明的行業特色;二是創新政府主導、學校主體、行業指導、企業參與的專業教師“崗育復合體”多元主體協同培育機制,具有顯著的協同特性;三是實現多向交流互動、多種行為手段、多方資源共享、多重崗位鍛煉,具有典型的復合特征。

圖1 工匠之師“崗育復合體”體系框架

02 工匠之師“崗育復合體”培育模式構建

學校在行業行政主管部門引導下,以行業協會和行業職教集團為紐帶,從制度上確認主體協同責任和利益,程序上理順主體協同過程,職能上建立協同對話平臺,形成“政、行、企、校”四方聯動的專業教師培育流程和標準,在崗位供給、資源整合、賽事舉辦、項目推進、信息交流、技術支持等方面建立起常態協調關系,共同構建工匠之師質量診斷、能力提升和內部競爭等三大機制并由學校主導實施相應制度。

1.遵循教師能力發展方向和成長規律,構建工匠之師質量診斷機制

學校要從注重教師職業道德到師德和工匠精神并重,“雙證”達標到注重“雙證雙能”達標,設計工匠之師“品格、能力、生涯發展、社會貢獻”四向雙軌勝任力模型,構建“基礎能力+關鍵能力+創新能力”的職業能力體系及其質量診斷機制。

1.1 設計工匠之師“四向雙軌”勝任力模型

針對當前職業院校教師隊伍發展的突出問題和薄弱環節,建立工匠之師“四向雙軌”勝任力模型,強化職教師資能力評估的行業屬性和精神特質,從源頭上扭轉職業院校“普教化”傾向。“四向”是職業品格、職業能力、職業生涯發展以及職業貢獻,“雙軌”是行業職業與教師職業。職業品格對應工匠精神、師德師風雙軌;職業能力對應行業職業能力、教育教學能力雙軌;職業生涯發展對應行業生涯發展與教師生涯發展雙軌;職業貢獻對應人才培養與行業社會服務雙軌。

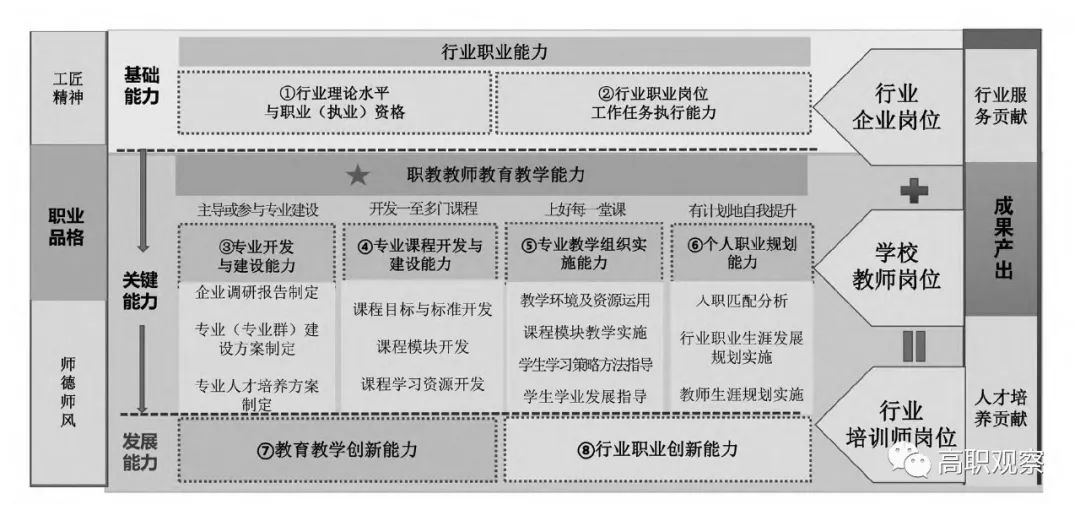

1.2 構建工匠之師職業能力體系

根據“四向雙軌”勝任力模型,將工匠之師職業能力分解為三個層次8個子項(見圖2)。第一層次為行業職業能力(基礎能力),由行業理論水平、職業(執業)資格和行業職業崗位工作任務執行能力2個子項構成。第二層次為職教教師教育教學能力(關鍵能力),由專業開發與建設能力、專業課程開發與建設能力、專業教學組織實施能力、個人職業規劃能力4個子項構成。第三層次為發展能力,由教育教學創新能力和行業職業創新能力2個子項構成。能力體系前端是融合工匠精神與師德師風的職業品格,后端成果產出最終為教師的人才培養貢獻與行業服務貢獻。

圖2 以勝任力鍛造為核心的工匠之師質量診斷機制

1.3 開發工匠之師勝任力診斷標準

學校應扭轉以往唯學歷、唯職稱、唯論文傾向,立足行業能工巧匠培養需求,著眼于切實提高專業教師的多崗位勝任力,依據工匠之師職業能力體系,確定不同發展階段的工匠之師勝任標準并確立相應考核評價制度,以“特色鮮明、能力遞進、分級培養、多維評價、全程覆蓋”為導向,根據“四向雙軌”勝任力框架,從職業品格、職業能力、教育教學能力、職業貢獻四個維度開發新手、熟手、骨干、專家、名師的“五階”發展標準及內容體系。“五階”發展目標與內容即“五階”工匠之師診斷及評聘標準。與此同步配套建立、實施工匠之師職業生涯規劃制度。

2.堅持培、研、賽、練交互融合,構建工匠之師質量提升機制

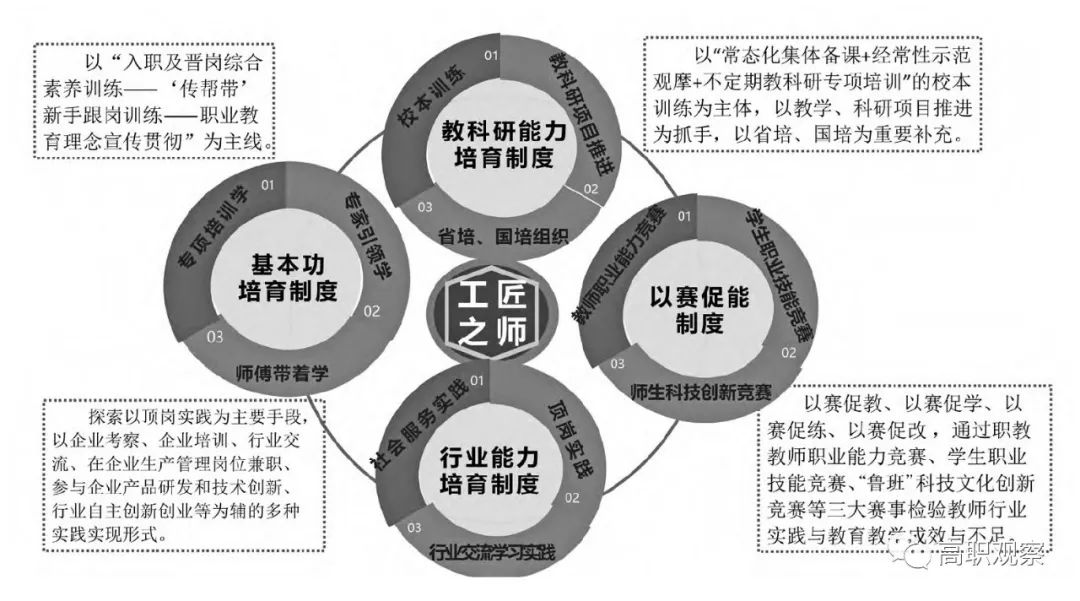

注重教師“進口”,重視教師隊伍全過程、全方位、全員培育,學校要構建和實施工匠之師質量提升四大制度,著力解決教師能力培育體系不科學和教師個人生涯發展通道不順暢的問題(如圖3所示)。

圖3 工匠之師質量提升機制

2.1 實施工匠之師基本功培育制度

針對入職新手及面臨晉升、轉崗教師由新手向熟手轉變之需,學校要建立跟崗訓練、頂崗實踐的教師基本業務能力培育制度。跟崗訓練是為新進教師或轉崗教師指定校內導師,新手向校內導師跟崗學習,在校內導師“傳幫帶”下掌握專業教師教學崗位職責和教學規律,熟悉教學環節和教學方法,鍛煉教師基本功。頂崗實踐是專業教師在入職第二學期深入行業一線,通過德技兼備的企業師傅手把手“傳幫帶”,直至其能在企業崗位獨立承擔項目工作任務,熟練掌握行業(專業)領域的崗位職責、操作規范和技術技能,提升其發現、分析和解決行業問題的能力,從而練就行業職業基本功。在此階段,新手教師在校內外導師共同指導下制定個人職業發展規劃,完成頂崗實踐報告。

2.2 實施工匠之師行業能力培育制度

學校要落實5年一周期的全員培訓要求,通過融崗鍛練、多崗輪換,提升工匠之師行業職業能力。融崗鍛練是指專業教師熟練掌握行業領域崗位職責、技能操作標準與方法,完成企業頂崗實踐后回到學校教師崗位,將行業實踐能力轉化為教育教學能力,將企業標準、技術規范、項目流程等融入課程資源及教學過程中,推動學院教學改革與行業產業轉型升級銜接互促。多崗輪換則是學校要一方面引導教師在學校教師崗承擔教學任務,考取行業職業(執業)資格證書,另一方面鼓勵教師自主在行業開展社會服務,參與企業生產經營、產品研發和技術管理創新,在行業技術人才培訓基地參與實施政府、行業、企業委托培訓項目,系統提升教師教育教學能力、專業實踐能力和社會服務能力,使其成長為職業性、技術性和師范性相統一的工匠之師。

2.3 實施工匠之師以賽促能制度

學校要以職教教師職業能力競賽、學生職業技能競賽、“魯班”科技文化創新競賽三大賽事來檢驗教師行業實踐能力與教育教學水平,展現職業為導向、能力為本位的教師成長及學生成才理念。提高教師教學教研積極性,一方面使教師個體深刻認識自身發展水平與行業前沿發展的差距,反思專業發展定位、課程設計實施以及教學手段運用中的不足,在備賽和競賽中不斷涵育自身及學生的工匠精神;另一方面通過以賽促教、促學、促練、促改,提升教學團隊整體教學能力和專業創新能力,使個體的工匠之師匯聚成優秀教師團隊。

3.著眼教師隊伍優化需求,構建工匠之師優勝劣退競爭機制

學校要對照工匠之師勝任力模型與教師“五階”發展暨診斷標準,進行工匠之師勝任力評估,有效解決公立職業院校教師競爭及退出機制缺失的問題,激發普通教師向工匠之師轉化的內生動力。

3.1 實施工匠之師勝任力與生涯發展診斷、反饋制度

考慮到教師個體職業生涯與學校師資整體質量同步發展需要,學校首先以標準引領、多元考評、診改提高、科學退出為原則,以錘煉職業品格、提升職業能力、增進職業貢獻、實現職業發展為目標實施教師勝任力診斷。其次,從孤立到協同、單一到組合,學校要啟動教師職業生涯規劃校內外共同指導方案,以教師隊伍建設改革深化產教融合、校企合作,帶動學校育人方式、管理機制、辦學模式改革。學校在診斷、反饋中要堅持四個突出:一是突出職業品格考核,把工匠精神、師德師風作為第一標準,強化對教師的思想政治素質考查;二是突出職業能力考核,促進工匠之師的“雙證”之名與“雙能”之實;三是突出職業貢獻考核,著重考評教師教育教學業績、專業實踐業績、社會服務業績;四是突出職業發展考核,著重觀測教師職業規劃實現程度,促進工匠之師可持續發展。

3.2 制定、實施工匠之師勝任力診斷結果運用制度

為發現和培養優秀教師,消解不合格教師,促進教師準確評價自我生涯發展,科學制定個人發展規劃,同時確保師資隊伍持續健康優質發展,形成公立高職教師能上能下、能進能出、優勝劣汰的良性競爭格局,學校要設置教師職業發展四道關口。第一關為新教師入職——轉正關,著力于考查教師基本教育教學能力素養;第二關新手——“雙師”熟手轉化關,著眼于對其進行行業理論認知與實踐操作能力發展評估;第三關為發展方向調整關,根據學校發展規劃及專業人才市場需求走向變化,教師應做出相應調整;第四關為常態化績效考核關,著眼于多維度、階段性評價。與之相匹配,學校要設置考核標準“綠”“黃”“紅”線。“綠”線以上為優,對其重點發展培養;“黃”線以上“綠”線以下保留其現有教學崗位;“黃”線以下經教育培訓及一定觀察期二次考核合格者予以留崗或轉崗;觸“紅”線者則予以退出處理。

來源:高職觀察,節選自《岳陽職業技術學院學報》2023年第3期。

版權聲明:以上圖文,貴在分享,版權歸原作者及原出處所有,如涉及版權等問題,請及時與我們聯系。